Votre média incontournable dédié à la littérature et aux livres

One Chapter a Day est bien plus qu’un simple blog littéraire.

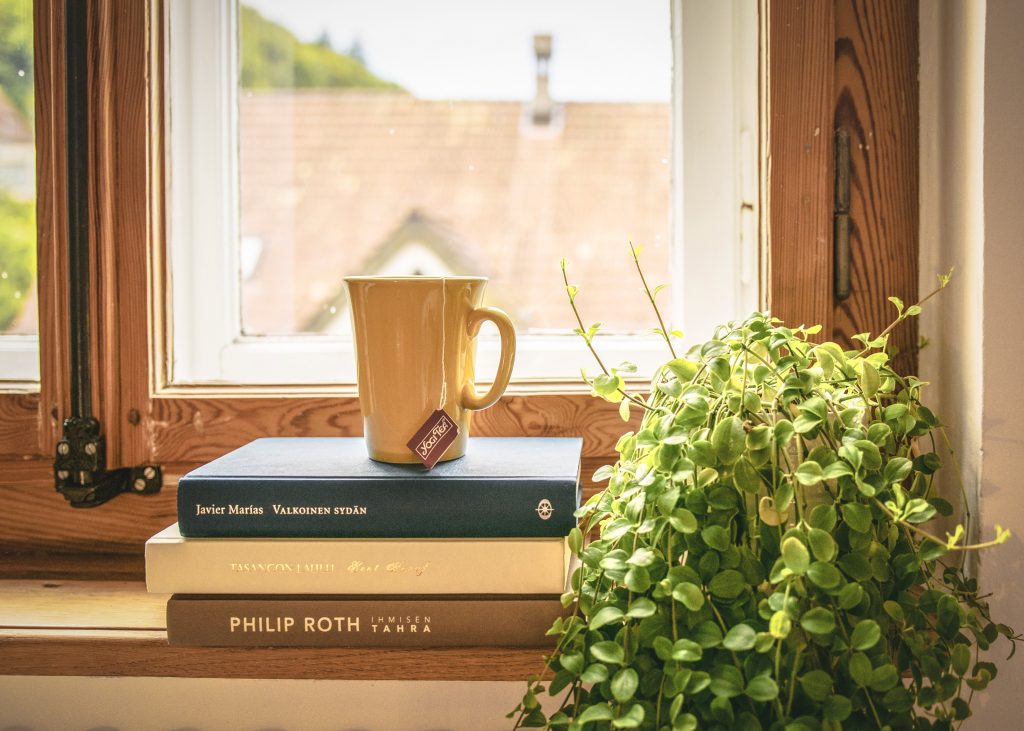

Ici, nous célébrons notre amour pour les mots et les histoires captivantes qui donnent vie à nos imaginations. Plongez avec nous dans des mondes enchanteurs, partagez vos coups de cœur et découvrez de nouveaux auteurs talentueux.

Qui Sommes-nousNos sujets de prédilections

Quelques raisons de lire One Chapter a Day

Actualités littéraires

Restez à jour sur les dernières tendances et les nouveautés du monde littéraire.

Interview

Rencontrez les esprits brillants derrière vos livres préférés grâce à nos entrevues exclusives avec des auteurs du monde entier.

Critiques de livres

Vous cherchez votre prochaine grande lecture ? Laissez-vous guider par nos critiques de livres détaillées et sincères.